Der Extremschwimmer André Wiersig bezwang als erster Deutscher die sieben gefährlichsten Meerengen der Welt, die Ocean´s Seven. Wie es nachts alleine im Ozean ist, wieso er absichtlich in Quallenschwärme schwimmt und was er von Greta Thunberg hält, erzählt er im Interview.

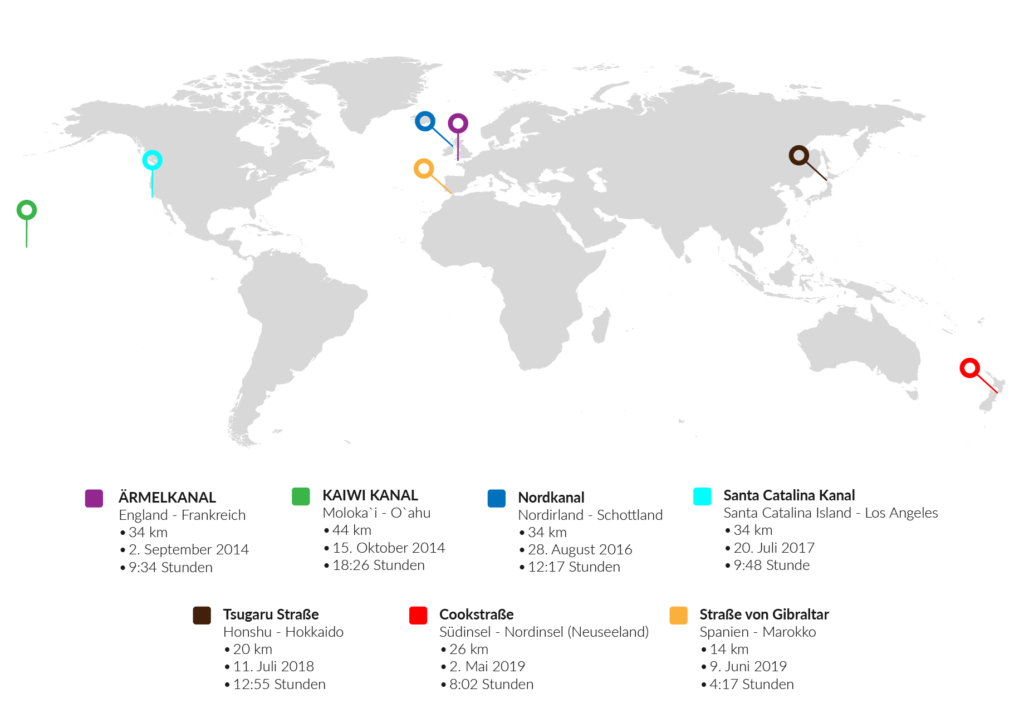

Am 19. Juni 2019 kriecht Andre Wiersig, an der marokkanischen Landseite der Straße von Gibraltar, auf einem kleinen Felsvorsprung am Festland aus dem Meer. Beim Hochklettern zieht er sich ein paar heftige Schnittwunden zu, doch er bemerkt es kaum, ist wie in Trance. Er genießt diesen Augenblick, auf den er die letzten fünf Jahre hingearbeitet hat. Als erster Deutscher hat er gerade geschafft, was bis zum heutigen Tag weltweit nur 19 Menschen vollbracht haben – er hat die Ocean´s Seven bezwungen.

Dieses Synonym steht für die sieben gefährlichsten Meerengen der Welt und ist für Langstreckenschwimmer das, was für Bergsteiger die Seven Summits sind. Verarbeitet hat er seine Erfahrungen in dem Buch „Nachts allein im Ozean“. Vor welche privaten, körperlichen und emotionalen Herausforderungen ihn dieses Abenteuer stellte, mit welchen Bedingungen und Gefahren er auf seiner Reise zu kämpfen hatte und was die heutige Jugend über die Ozeane wissen sollten erzählt er im Gespräch.

Herr Wiersig, zu Beginn wurden Sie von vielen für Ihr Vorhaben, die Ocean´s Seven zu durchschwimmen, als verrückt bezeichnet. Im Juni 2019 haben Sie die siebte und letzte Meerenge, die Straße von Gibraltar bezwungen. Würden Sie rückblickend betrachtet zustimmen und sagen Sie sind verrückt?

Ich weiß, dass das viele so bezeichnen würden, aber Dinge die man auf den ersten Blick nicht versteht werden oft als verrückt abgetan. Für mich war das nie normal da draußen zu schwimmen, aber ich war als Kind schon jemand, der, wenn ich vom Strand aus aufs offene Meer sah und eine Insel entdeckt habe, überlegt hat: „Kann ich da wohl irgendwie hinkommen?“. Und oft hab ich dann auch einfach losgelegt.

Sie waren bereits über 40 Jahre alt als Sie die Unternehmung Ocean´s Seven in Angriff genommen haben. Was für ein Typ Mensch muss man sein um so etwas schaffen zu können?

Man muss voller Leidenschaft stecken! Wenn man diese Leidenschaft hat, dann empfindet man das, was andere vielleicht als Qual empfinden, wie zum Beispiel morgens früh aufzustehen oder am Wochenende noch weiterzuarbeiten, nicht als solche. Es gibt Leute, die gehen kein Risiko ein und das ist vollkommen OK, aber gerade in der heutigen Zeit mit ihren vielen neuen Herausforderungen braucht es Leute, die die Komfortzone, in der wir alle leben, aktiv verlassen. Denn nur herumzusitzen und alle Neugierde mit Erfahrung zu begraben ist auch irgendwie schade.

Gab es Ablehnung aus Ihrem näheren Umfeld für das Vorhaben?

Ablehnung ist auf jeden Fall etwas, das mir begegnet ist – teilweise auch in erheblichem Maße. Auch heute finden das weiß Gott noch nicht alle toll. In dem Alter kommen dann auch gerne Sprüche wie: „Ah, Midlife-Crisis!“ und „Der muss sich jetzt irgendwas beweisen“.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass jeder seine ganz persönliche Geschichte hat, weshalb er die Ocean´s Seven bezwingen möchte. Was ist Ihre?

Es gibt nicht dieses eine Erlebnis, aber ich hatte immer schon, auch als Kind, eine besondere Beziehung zum Meer und ich habe mich da einfach immer wohlgefühlt.

Für den North Channel haben Sie rund 12 Stunden benötigt. Die Wassertemperatur lag an diesem Tag bei 13 Grad. Gibt es Warnsignale, bei denen Sie sagen: „Jetzt wird es zu gefährlich, ich breche ab!“? Und falls ja, hört man dann überhaupt noch auf diese?

Es gibt den Spruch: „Wenn es nicht mehr geht, dann hör doch auf!“, aber wenn du in so kaltes Wasser steigst, dann geht es von Anfang an eigentlich nicht mehr. Das Problem ist, dass man sich die Warnsignale des Körpers, also Zähneklappern, Zittern und solche Dinge abtrainiert hat und der Übergang zur Bewusstlosigkeit und zur Hypothermie fließend ist. Meine größte Stärke ist auch die größte Schwäche. Ich weiß nie wann Schluss ist. Ich kann schwimmen bis ich meine eigene Mutter nicht mehr erkenne. Aber wenn man immer weiter versucht neue Rekorde aufzustellen, dann verunfallt man halt. Das ist Todeszone, wie oben am Everest. Bei einigen geht es schneller, bei anderen dauert es länger. Das Ergebnis ist aber immer das Gleiche. Wir sind unter solchen Bedingungen nicht lebensfähig. Auf der anderen Seite zeigt es, dass wir, und das wir schließt alle ein, riesige Potentiale haben, die nicht abgerufen werden.

In ihrem Buch behaupten Sie, dass sie sofort aufgehört hätten, wäre kein Rückhalt mehr aus der Familie da gewesen. Jetzt unterstelle ich aber, dass man doch sehr vom Ehrgeiz getrieben sein muss, um so etwas, über so einen langen Zeitraum, durchstehen zu können. Wäre es für Sie wirklich okay gewesen einfach aufzuhören?

Im Nachhinein ist das immer leicht gesagt. Jetzt sitzen wir hier und ich hab es geschafft. Was sicher nicht funktioniert hätte, wäre, wenn man mir das Meer ganz weggenommen hätte. Das ist schon eine große Liebe von mir. War das ein Egotrip? Ja, klar! Man riskiert sein ganzes Geld, ich habe meine Frau belogen, nur um weitermachen zu können. Ich habe einen Kredit aufgenommen und insgesamt 146.000 Euro für das Projekt ausgegeben, aber mit dem Kanalschwimmen aufhören? Ich habe das ja nicht für eine Strichliste gemacht, auch wenn es so aussieht.

„In einer Beziehung mit dem Ozean zieht der Mensch

immer den Kürzeren.“

Hat es Phasen gegeben, in denen Sie am Erfolg des Projekts gezweifelt haben?

Nein. Ich habe diesem Projekt sportlich immer alles untergeordnet. Eine wichtige Haltung, die ich aber gelernt habe, ist, alle Erwartungen abzulegen, sonst ist die Enttäuschung vorprogrammiert. In einer Beziehung mit dem Ozean zieht der Mensch immer den Kürzeren. Gegen Ende hin, in der Cook Straight, ging es gar nicht mehr darum von A nach B zu schwimmen, sondern nur noch darum da zu sein. Wäre es nicht erfolgreich gewesen, dann wäre auch alles gut gewesen.

Oftmals sind sie in der Nacht losgeschwommen, um den Jagdzeiten der Haie zu entkommen, die ja gerne in der Morgen- und Abenddämmerung auf Beutefang gehen. Gab es in diesen Situationen, in völliger Dunkelheit, draußen am offenen Ozean, Momente in denen Angst oder Panik in Ihnen aufgestiegen ist oder konnten Sie das jederzeit zu 100 Prozent ausblenden?

Natürlich erschrickt man, wenn im Dunkeln plötzlich Schatten auftauchen und ein Wal unter dir schwimmt, ein Hai um die Ecke kommt oder du mitten in der Nacht von Quallen gestochen wirst. Ich bin natürlich zu Tode erschrocken, als ich in eine Plastikplane rein geschwommen bin und habe sie mir vom Kopf gerissen, aber ich kann von mir behaupten, zu keinster Zeit in echte Panik verfallen zu sein. Du bist alleine mit der Situation und komplett isoliert. Du hast niemanden mit dem du reden oder dich ablenken kannst und meistens siehst du gar nichts, aber irgendwann verlierst du die Angst. Ich weiß, dass ich da nicht hingehöre, aber es ist trotzdem ein tolles Gefühl. Wenn du ruhig bleibst, erkennen einen auch die Tiere an und das waren die schönsten Momente für mich. Als ich kurz das Gefühl hatte auch dazu zu gehören.

Neben all den Herausforderungen, die im Ozean auf Sie gewartet haben, waren besonders Quallen eine sehr präsente Gefahr. In Ihrem Buch erzählen Sie, dass Sie sich als Vorbereitung solche Situationen sehr intensiv vorgestellt und sich richtig hineinversetzt haben. Wie haben Sie sich, abseits des mentalen Trainings, auf diese Bedrohung eingestellt?

Quallen werden immer mehr, weil wir maßgeblich für die Ausrottung ihrer natürlichen Fressfeinde verantwortlich sind. Deswegen muss man sich einfach damit auseinandersetzen, wie es ist, mit Quallenschmerzen zu schwimmen. Ich habe mich dem meeresbiologischen Institut in Kiel als Testperson für Quallengifte angeboten, doch dort dachte man, dass das ein Witz wäre und es wurde abgelehnt. Meine pragmatische Lösung war dann, während des Trainingslagers in Mallorca absichtlich in Quallen zu schwimmen. Das war nicht angenehm, aber im Vergleich zu den portugiesischen Galeeren, die mich im Kaiwí Channel völlig zerstochen haben, war das die reinste Wellness-Oase. Klar sind es schreckliche Schmerzen und man behält ein paar Narben als Andenken, aber tätowieren soll ja auch wehtun – und da macht man sich sogar noch einen Termin dafür.

Nach erfolgreichen Durchquerungen waren sie häufig emotional extrem mitgenommen, konnten nicht gut schlafen, hatten unkontrollierte Weinkrämpfe. Denken Sie Ihr Unterbewusstsein wollte Ihnen sagen: „Es ist genug, lass uns aufhören!“?

Du gehst an solchen Tagen körperlich so über dein Limit, dass das dann auch deinen Verstand beeinflusst. Ich hatte nach Japan Flashbacks und war wirklich traumatisiert. Ich habe mir danach aber Hilfe geholt und gelernt damit umzugehen. Jetzt begebe ich mich selbst aktiv in diese Situationen und kann sie so kontrolliert verarbeiten.

Auf Ihren Reisen sind Sie auch auf Schwimmer getroffen, die ganze Filmteams dabei hatten, um Ihre Geschichte zu erzählen und zu vermarkten. Gab es bei Ihnen ähnliche Überlegungen, um das Projekt zu finanzieren?

Ich hätte es mir gewünscht, aber der Zug ist abgefahren. Man hätte da marketingmäßig viel mehr herausholen können, aber in Sachen Selbstvermarktung war ich ein Totalausfall. Zu Beginn hatte ich ein Gespräch mit Red Bull, aber das passte dann einfach nicht und auch andere Firmen konnten nicht über ihren Tellerrand denken. Ich hab dann Dennis als Fotografen mitgenommen und halte mittlerweile Vorträge für Firmen, Schulen und Universitäten. Mein Buch kommt jetzt langsam in eine Zone, in der es ein Plus abwirft. Aber da musste ich auch erst 12.000 Euro reinstecken.

Sie sind mittlerweile für die deutsche Meeresstiftung in Hamburg als Meeresbotschafter unterwegs und halten Vorträge an Schulen und Universitäten. Was ist Ihre Botschaft an die Jugend?

Ich glaube, es ist in der heutigen Zeit wichtig, den Kindern auch zu zeigen, dass es da draußen immer noch gut ist. Man muss ihnen klar machen, dass man selbst auf etwas verzichten muss, wenn wir uns das erhalten möchten. Wenn man aber immer nur erzählt wie viel Plastik im Meer herumschwimmt und dass die Schildkröten durch den ganzen Müll stranguliert werden, dann resignieren doch alle irgendwann. Dabei tragen Kinder diese Impulse, was Umwelt, Veränderung und Bewusstsein angeht, in ihre Familien und können wirklich etwas verändern.

Bei den Hamburger Klimawochen hatten Sie die Möglichkeit, Greta Thunberg zu treffen. Sie verfolgen zwar beide ähnliche Ziele, ihre Lösungsansätze unterscheiden sich dabei aber ganz klar. Sie sagen, man muss selbst besser Acht geben, dann sind auch keine Verbote notwendig, um die Wende noch zu schaffen. Frau Thunberg und die Fridays-for-Future-Bewegung vertreten die Meinung, es müsse radikale Einschnitte geben, sonst ist es zu spät für die Welt. Wie bewerten Sie diese Einstellung?

Das darf man ihnen überhaupt nicht übel nehmen. Sie glauben an ihre Sache und das sollen sie sich auch weiterhin erhalten. Ich will nur sagen, dass, wenn man versucht das Gute mit allen Mitteln durchzusetzen, am Ende das Falsche dabei herauskommt. Wenn man immer nur herumschimpft, dann hört einem irgendwann keiner mehr zu. Ich beobachte mein Verhalten schon oftmals selber und gefalle mir dabei nicht. Aber ich brauche keine Greta, die mir dann sagt, was ich doch für ein Arschloch bin. Ich sehe mir das selbst an, verändere mein Verhalten und lebe das dann anderen vor, damit sie sich von mir wieder was absehen und selbst weitergeben können.

Das ist natürlich eine sehr selbstreflektierte Sicht auf die Welt. Glauben Sie nicht, dass es zu viele Leute gibt, die es nicht kümmert wie sie sich verhalten und die solche Verbote dann notwendig machen, um Veränderung rechtzeitig herbeizuführen?

Ja, leider brauchen wir diese Verbote. Du kannst nie alle abholen. Es wird immer Leute geben die totale Scheiße bauen und sich selbst geil finden. Man muss ja nur in die Politik sehen, wer da so unterwegs ist. Würde es nach mir gehen, bräuchte es gar keine Regeln. Ich würde mir wünschen, dass die Leute sich einfach mehr selbst beobachten und selbst etwas unternehmen. Für die Zukunft bin ich aber optimistisch und glaube, dass alles gut werden kann.

Andre Wiersig lebt mit seiner Familie in Paderborn und arbeitet als Head of Sales & Marketing bei einer IT-Firma in Hamburg. Seine sportliche Karriere begann er mit elf Jahren in einem Schwimmverein und setzte diese später mit Erfolgen im Bahnradsport, beim Triathlon und dem Ironman auf Hawaii fort bevor er eine Karriere als Langstreckenschwimmer begann. Er ist Meeresbotschafter für die deutsche Meeresstiftung und erzählt in Vorträge für Firmen, Schulen und Universitäten über seine Erfahrungen in den Ozeanen.